■YAMAHA VMAX 1700 (VMX17) メンテナンス編

ホイールベアリング交換記・後輪編の2

予想はしてましたが大ごとでした

■準備完了……かな?

<続き>

※前回はこちら→ホイールベアリング交換記・後輪編の1

……というわけで、前回確認のみで終了してしまった作業の再開に向けて再調査を開始する。

★

問題のベアリングリテーナー、やはりこれはすんなり外れそうにない。もちろん、ヤマハのSST(専用特殊工具)を購入すればなんの問題もないのだろうが、なにしろ74,000km走行で初めての交換だ。

おそらくこれが最初で最後の作業となる(さて?)

なのでわざわざ買うのはどうにも悔しい、せめて他でも使える汎用工具であるならば。(貧乏性)

むむむと考える。

リテーナーは六角形状、対面の幅は先のとおり40~42mm。(シールがあるので正確には測れない)

これ、六角であれば何かの規格で決まってはいないだろうか。

幅が測れないので推測で

「形状的にはやっぱナットだよな?」とネットでボルト・ナットの対辺寸法表を調べてみる。

すると面幅41mmという規格が見つかった。

1つ下は38mm、上は46mm、だから規格品であれば多分これだろう。

このサイズは、ボルト・ナットで言うとM27(メートル規格)もしくはW1(インチ規格)に該当する。

どうやらトラックのホイールナットにも使われるサイズのよう。

「うん、それなら何かハマるものが見つかるかも!」……と思ったんだけどねぇ。

ホームセンターはもちろん、ネット通販でもこれというものが見つからない。

素人が扱う(買う)にはあまりにも大きすぎるナットなのだ。

見つかってもトラック用(業務用)なのでとても高価。高価であればSST買う方が間違いない。

WEBをぐるぐる回ること数日、ようやく見つけたのが、アクスルシャフトの着脱にも使った「高ナット」の一種だった。

本来はネジ(というかネジを切ったシャフト)の連結用。

サイズは先のとおりM27、価格は900円。ぐぬぬ、ナット1つに900円か……

そして、これを回す工具も必要になる。

レンチなりソケットなり、41mmのサイズなんてのは眼の玉が飛び出る価格になる。

代わりに使えるのはモンキーレンチの類のみ。

それも幅が幅なので普通のモンキーでは歯が立たない。モーターレンチという直線状の工具しか使えなさそうだ。

「うん、でもまぁ、これは汎用品だからあとで水道修理する時とかにも使えるしな!」(悔し紛れ)

★

さくっと発注、さくっと到着。

まずはM27高ナット。「うはは、こりゃデカいわ、900円でも仕方ないわ」

ずっしりと重くもあり

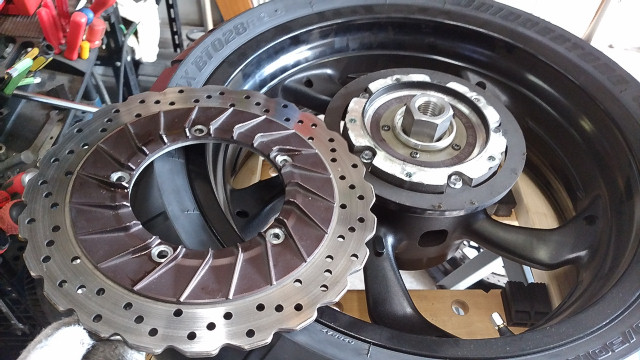

手前から、前輪用、後輪用、今回のリテーナー用

モーターレンチは念のためにちょい長めの奴をチョイス。

「うん、これだけ長けりゃ大抵の奴は大丈夫だろう」(甘い)

60mmまで咥えられる奴です

高ナットとモーターレンチ、これに税金を加えての総額は3,000円と言う辺り。

むー、これは専用工具買うよりは安く済んだ……のかな?悔しいので調べないけどさ(をい)

★

作業開始。よっこいしょとホイールを外して工具台へ運ぶまでは前回と一緒。

まずはマイナスドライバーでダストシールをこじって外……れなかったので、ニッパーで掴んで強引に外す。

出てきたリテーナーに恐る恐る高ナットを差し込むと……よーし、合いましたよっと!

無事ぴったりと収まった。これなら回すのに障害はないだろう。

※ガタ(緩み)があるとリテーナーに傷が付くのでね

ほらね、一度外すともう使えないでしょ?→シール

「よっしゃぁぁぁぁ!」(ガッツポーズ)

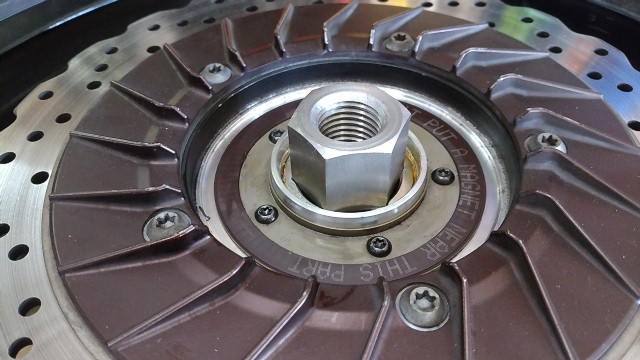

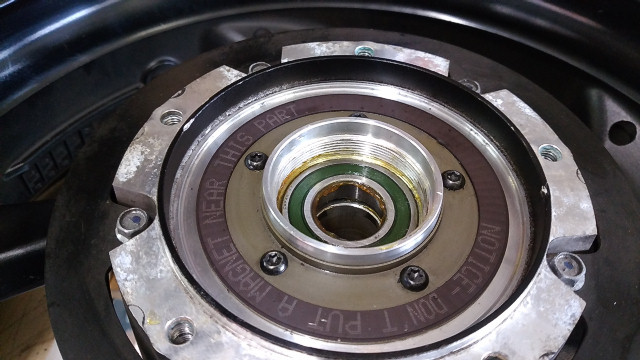

ここで要注意。リテーナーは逆ネジなのだ。(マニュアルに明記&パーツにも表記あり)

なので緩める(外す)のには右へと回す。

間違うとネジ切ってしまうので注意必要。そして取り付け時にも忘れないように。

※まぁ取り付け時には締まらないだけだけど

You LOOSE→(右回し)の表示あり

モーターレンチで高ナットをがっちりと咥え、おりゃあっ!と力を込める……が、緩まない。

「ナットの厚み(高さ)が足りなくてレンチが垂直にかけられてないからだな。仕方ない、ブレーキローターとカバー外すか……」

……と簡単に書いてますが、ローターボルトはトルクス(星形ボルト)かつネジロック付きなので、これまた手間暇かかるわけで

スペースがとれたので垂直にかけられたモーターレンチに力を込める……が、緩まない。

ハンマーでコンコン叩いて(最初に吹いている)ラスペネの浸透を促す……が、緩まない。

「ならどうだ!」と遠慮なくガンガン叩く……が、緩まない。

どうにもこうにも、緩・ま・な・い。

腕組みして仁王立ち。

「……ふむ、なら貴様に教育してやろう、梃子の原理というものをな。」

物干し竿出撃。

モーターレンチを延長してタイヤを固定して一気に!「パキン!」

「ふはははは、どーだ参ったか!」(参るも何も)

冗談みたいな絵柄ですが、まったくをもって本気です

いったん緩めばあとはするする回るリテーナー。

すんなり外して、「よし、これで一番大きい関門突破だ!」……と思ったんだけどねぇ……(甘い)

ま、関門の一つには間違いなかったんですが

★

リテーナーの内側(ホイールで言うとブレーキローター側)に鎮座するのが緑ベアリング

※左右で似たベアリングを使ってるが別物(パーツNOも違う)なので、間違わないよう色違いにされている(のかな?)は前回記載のとおり。

これを外す前に、今の打ち込みの深さを測っておく。

ここは通常の「コンコンがキンキンに」(つまり底に当たるまで)打ち込めば良いはずなのだけれど、一応念のためにということで。

ここ間隔で18mmっと

俺が持ってる2つのベアリングプーラー、その「高い方」をかけて引っ張り出す。

さすがは高い方、ベアリングはすんなりと抜けてくれた。

中に入っているカラーも忘れず取り出しておこう。

よしよし

中のカラーは2本あり

よし、こちら側(ブレーキローター側)はこれでOK、次は(デフじゃないけど)デフ側だ。

★

それではとホイールをひっくり返す……必要はない。

なぜならデフ側は引くのではなく打ち抜けばいいから。

こちらに付いているのは赤ベアリング。いつものたたき棒を使って叩き出す。

簡単簡単、反対側から叩き出すのは楽でいいよな。(甘い)

※この方法で良かったかどうかは最後にも記載。

赤ベアリング打ち抜き完了

よし!と今度こそホイールをひっくり返す。

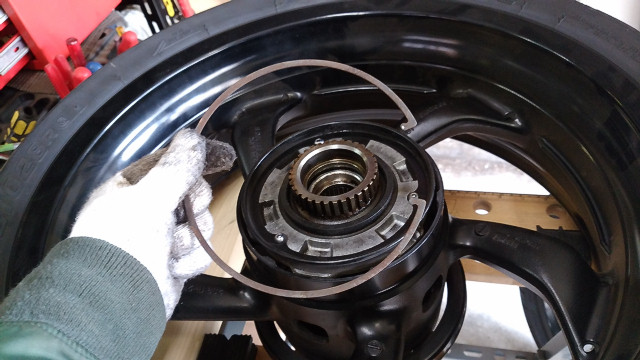

どれどれこちら側の状態は……あれ?ギア部を掴むとなぜかぐらぐらするぞ?

ここは固定されてないのかな?とよくよく観察すると、ギア側のパーツはデカいスナップリング様のもので留められているだけのよう。

これを小さいスナップリングと同様の方法で外してみたら、ギア部がすっぽり取れてしまって驚いたり。

「ああなるほど、ホイールダンパーはここに収まっていたのか……」

掴んだら動いたので

これで留められていたので外したら

スポっと取れて内側にホイールダンパー

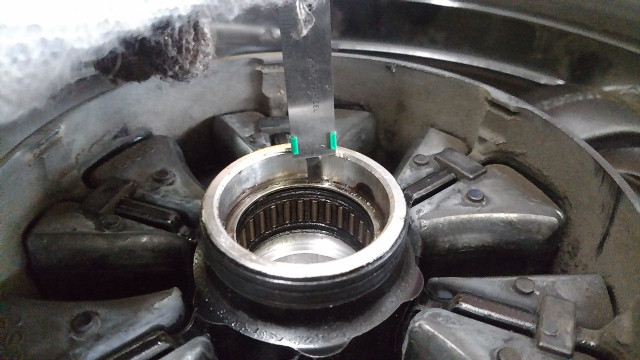

ホイール側中央に見えるのが、リアホイール3つ目のベアリング。

他と違いここだけはローラーベアリングだ。

「これ、外せるかどうか心配してたんだけど、ギア部が取れたなら前後に障害物はなくなるから大丈夫そう、良かった良かった」(だから甘いって)

★

ローラーベアリングを外す前に、ここも深さを測っておく。

これだけは底までではなく途中までの打ち込みで、マニュアルにもその深さが指定されているのだ。(指定は9.6mm~10.6mm)

……なのに測ったら9.0mmだったりとか。はて、交換後はどうしようか?

これを引き抜くにあたっては、ベアリングの内径が大きすぎて先の「高い」ベアリングプーラーは使えない。

なので「安い」ベアリングプーラーの出動となる。

※こちらは内側から爪を引っかけるタイプなので大口径にも使用できる。

爪を引っかけて引っ張る……が、出てこない。爪がずるずるズレるだけ。

ならばと反対側から叩き棒で叩く……が、出てこない。

それならとプーラーを引っかけなおし、反対側からプーラーごと叩き出す……が、出てこない。

どうにもこうにも、出・て・こ・な・い。

腕組み仁王立ちして、「ふむ、なら貴様には……どうすりゃいいんだこれ?」

★

考えるが何も思いつかない。

とりあえず反対側から叩くのが一番効くはずなので、ハンマーでがんがんやってみる。

※そして下側になったホイールダンパーが衝撃でばらばら落ちてしまい慌てる。

だが、いくら叩いてもぴくりとも動かないニードルベアリング。

そのうち中のニードルがバラバラになって取れてしまう。

ニードルを収めているプラスチック部分も割れ落ちてしまう。

そしてそんな状態になっても、本体(枠)はまったく動かなかったのだ。

「……これはもう抜けないな……なら切るしかないか……」

中身がなくなりました、が、動く気配なし

リューターにダイアモンドビットをセットして、ベアリングの枠をゴリゴリと削る。

このやり方だと、ベアリングだけでなく内壁にも傷がつく可能性がある。

だが他に方法が思いつかないので仕方ない、バリ的なものができてしまったら後で磨いてやるとしよう。

ゴリゴリ続けることしばし。やっとのことで「パキン!」とベアリングが割れてくれた。

そしてようやく本体が取り出せましたよと。「ふー、やれやれ……」

こんなになるまで頑張りやがって……

これでようやく「外すものが全部外れた」ことになる。

「あ~、凄ぇ大変だったわあ~……」(だろ?)

★

ここから先はこれまでの逆手順。ベアリングを打ち込みながら組んでいく作業になる。

まずはここのOリングを忘れず新品にしときましょう

ヒートガンでアツアツにしたシャフト穴に新しいニードルベアリングを打ち込む。

ハンマーで叩く際には、先の外したベアリング(の枠)を緩衝材に使ってやる。

ヒートガンのおかげか、思っていたよりすんなり打ち込むことができて一安心。

先に悩んだ打ち込み量は、同様の計測方法で10.0mmとした。

これなら測定方法が多少違っても指定値内に収まるはずだ。

おニュー装着完了

掃除してシリコンスプレーを吹いたホイールダンパーをセットしたら、赤ベアリングを取り付けた(←これもすんなり打ち込めた)ギア部を挿入する。

先のスナップリング状の奴の取り付けは、きちんと全部の爪に引っかかっているかを念入りに確認しながら行おう。

この後グリスをベタベタと

ホイールを反対にして、緑ベアリングを打ち込む……前に、忘れず2本のカラーを入れる。

緑ベアリングは底まで打ち込んで良いのだけれど、前ホイールでの失敗を鑑み、カラーとベアリングの動きを見ながら慎重に行う。

指先だけでくるくる回ること確認

取り外しに苦労したリテーナー。取り付け時には物干し竿は使わず(をい)モーターレンチのみで締めこんでやる。

規定トルクには足りないかもだけど、機能的に考えればこれで充分なはずなのだ。

※それに逆ネジでもあるしね

ダストシールをハメ込み、もう一度あちこちにグリスを塗ったら、ブレーキローターを装着する。

「なるほど、VMAX1700で紫のローターカバーを外している人がそこそこいるけれど、確かに素のローターも格好いい形してるんだな」

これはこれで良し。まぁカバーは付けますが。

念入りに確認。余りパーツ無し。

あとはホイールを車体に取り付け、軽く回る(当社比)、異音・ガタ無し、ホイール・ブレーキローターのフレ無しを確認すれば……

「これで作業終了!うひ~っ!」(疲)

お疲れお疲れ

★

……というわけで、無事(?)リアホイールのベアリング3個の交換が完了となった。

※本当に無事にかどうかは今後のテストライドで。

作業時間は、前回の確認を除き、今回の分だけで5時間というところ。

まぁ例によって余計な場所の掃除とかグリスアップをしてるので余分な時間がかかってはいるのだけれど。

作業上のネックポイントとしては、ベアリングリテーナーとニードルベアリングの取り外し。

これはもう「ひたすら頑張るしかない」と言える。

そして赤ベアリング叩き出しはホイールごとではなく、ギア部を外してからやるべきだった。

今回のやりかただと叩く衝撃がスナップリングにもかかってしまう。

ギア部はどうせ外す(二ードルベアリングを外すために)のだから。

※というか、ギア部が外せるのに気づいて良かったわ。これ、当初予定にはなかったもの。

使用工具的には、一通り準備していたつもりなのに予定外で使用せざるを得なかったのが、スナップリングプライヤーとトルクスビット(とTレンチ)、それに物干し竿(をい)

結構揃えているはずの俺ガレージでこの状況。なのでホームセンターが近くにない方々は努々油断することなかれ。

★

さて、今回のリアホイールのベアリング交換、トータル的には結構な重整備な気がする。

これから自分でやろうという人は十分な覚悟して臨んでください。

俺は自分のバイクだからやったけど、人のバイクだったらお断り(というかできません)

そして最初に帰って、「交換の必要性はあったのか?」

外したベアリングの状況は悪くなし。

でも工業製品である以上、いずれ寿命・限界はくるわけで、7万4千キロというのは決して早すぎる交換ではないはずだ。

ともあれ、「さあ、これであと7万kmは放っておいても大丈夫だぞ!」(喜)

さて、テストにはどこへ行こうかな

★

■ご注意■

当サイト内における整備・メンテナンス・操作は素人の手によるものであり、かつその記述内容には誤り、思い違い、記載漏れ等のある可能性があります。

この為、説明を真似て作業した場合でも、故障、事故、怪我等の危険性があります。

このようなトラブルにつき管理人は一切の責任を負いません。作業は個人の責任においてのみ行ってください。

☆

■ VMAX1700 コンテンツ一覧 ■

☆

(C) 1998-2025 garage Ak!rA. All Rights Reserved.

VMAXへ戻る

VMAXへ戻る