■YAMAHA SEROW 225WE (4JG6) セロー メンテナンス編

クラッチスイッチ撤去記

付いてる方が安心ですけどね

■いつかやろうと思ってました

セローのクラッチスイッチを撤去する。

クラッチスイッチというのは、クラッチレバーの根元に付いていて「クラッチが切られているかいないか」を判断するスイッチだ。

機能的には「ギアが入っている場合、クラッチが握られて(切られて)いないとセルを回さない」のチェック用となる。

※セルを回さない(回らない)は他にサイドスタンドスイッチの状態からも判断される。

フェイルセーフの機能なので付いていても何も問題はなし。というより(純正で付いているくらいだから)ある方が安全なのは間違いなし。

但し、正常に動作しているのならば、だ。

★

うちのセローはハンドルを交換していて、バーの直線部が短くなっている。

そして(よせばいいのに)ETCのステーやらブレースバーやらの余計なものが付けられている。

この影響でクラッチレバー基部のスイッチが曲がってしまっているせいか、時々接触不良を起こすのだ。

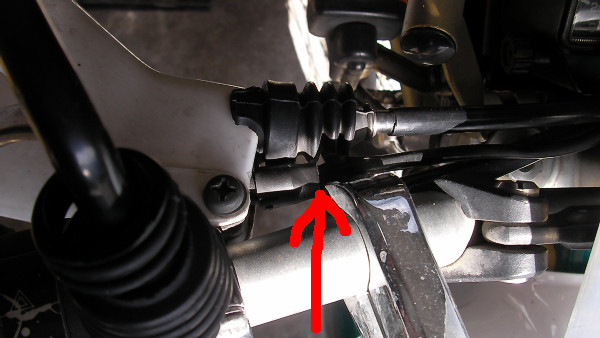

ここがぶつかっててコネクタが曲がるんですね

接触不良(切断)になるとどうなるか?

まず、先のとおりギアが入っていると(クラッチを握っても)エンジンがかからない。

俺はバイクを停める時にはギアを1速に入れておくのがデフォルト。発進する時にはそのままクラッチを握ってセルスイッチを押す。

ところが、クラッチスイッチが断裂しているとこれではセルが回らない。ギアをわざわざニュートラルに入れる必要がある。

これが非常に面倒くさい。そしてそもそも気づかない。

いつものようにセルボタンを押しても反応なし。キルスイッチか?メインキーの接触不良か?とカチャカチャやったあげく「ああ、クラッチスイッチか」と思いつく。

※そしてよっこいせとギアをニュートラルに。

何よりこの現象は、シグナルスタート、もしくは林道急坂登坂中のふいのエンスト時も同じわけだ。

「そんな時いちいちニュートラに入れてるヒマなンぞ無ぇよっ!」

あれこれ調整して「これでもう大丈夫!」にしたつもりでも、忘れた頃に接触不良になるこのスイッチ。

もう取っちゃっていいんじゃないだろうか。

※注意※

繰り返しますが、これはうちのセローの調子が悪いだけなので、現状問題ない方にはお勧めしません。

ギア入ったままセル回してバイクが発車じゃなく発射されちゃったら大変だしね。

★

それでは対応……は実は簡単で。

通常はオフ(切断)、クラッチレバーを握るとオン(接続)になる単純なスイッチ。

接触不良が原因なのだから、配線を接続(ショート:直付け)してやればいいだけだ。

実はこの対応は、その昔GSX1300R隼でやった(やらざるを得なかった)方法と同じだったり。

隼の場合はクラッチスイッチ自体より、「クラッチによって燃料マップが切り替わっているのでは?」的な疑問の方が大きかったのだけれどね。

★

作業開始。

レバー周りを外してフリーにする。

観察するスイッチは……「うーん、曲がって云々というより、このスイッチ自体が怪しい気もするな」

そしてあれこれこねくり回していたら、スイッチがパキンと割れましたとさ。

なんか遊びが大きいんだよなと見ていたら……

パキンと取れてバラバラに

どうやらスイッチのプラスチックがかなり劣化していた様子。接触不良の主原因はこっちだったのかも。

とすれば、今回バラしたのは正解だったようだ。

★

作業継続。余計な部分を切り取って端子を露出させる。

線を短絡させて、熱収縮テープで保護する。

これは根元で短絡させたあと

密閉処理

念のため更にビニールテープを巻いて、ハンドルにタイラップで固定する。

作業自体は10分で終了。実際は(例によって)周囲を掃除したりグリスアップしたりしているので相応の時間が。

さて、これなら後々ハンドルを換えた時またスイッチ復活となっても、比較的簡単に戻せるだろう。

まぁクラッチスイッチ自体が根元からのアッセンブリでしか発注できない可能性は非常に高いのだけれど。(未確認)

★

キーオンしてギア入りでもセルが回る事を確認。(危険注意)

よし、これで対処完了。そして今後はセローを発射させないよう注意しないとな。

★

■ご注意■

当サイト内における整備・メンテナンス・操作は素人の手によるものであり、かつその記述内容には誤り、思い違い、記載漏れ等のある可能性があります。

この為、説明を真似て作業した場合でも、故障、事故、怪我等の危険性があります。

このようなトラブルにつき管理人は一切の責任を負いません。作業は個人の責任においてのみ行ってください。

☆

■ SEROW225 コンテンツ一覧 ■

☆

(C) 1998-2025 garage Ak!rA. All Rights Reserved.

SEROWへ戻る

SEROWへ戻る